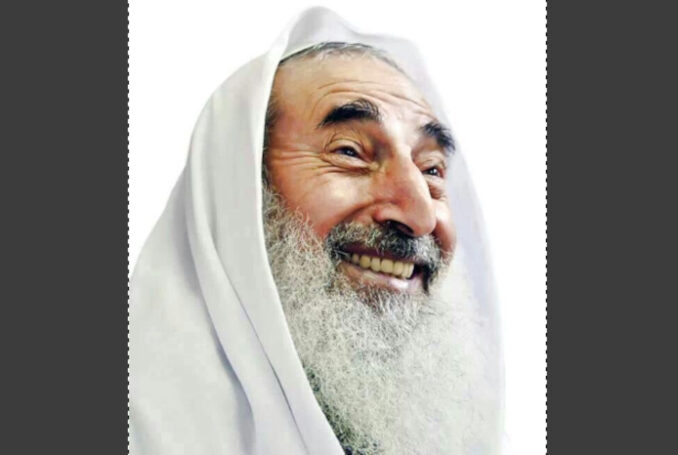

Sheikh Ahmed Yassin - Photo : palinfo.com

Par Vivian Petit

Christophe Oberlin est professeur de médecine, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main. Il est aussi reconnu pour son engagement humanitaire.

Au cours des décennies, il a formé des chirurgiens locaux dans une quinzaine de pays. Par ailleurs, il est titulaire d’un DEA d’anthropologie.

Depuis 2001, Christophe Oberlin se rend deux à trois fois par an dans la bande de Gaza, où il opère des blessés de guerre et forme ses confrères palestiniens à la chirurgie réparatrice.

En France, à l’occasion de réunions publiques, d’entretiens ou de la publication de ses écrits (comme ses Chroniques de Gaza qui courent de 2001 à 2011), il témoigne de ce qu’il a observé en Palestine.

Il contribue aussi à en faire connaître l’histoire. Il est notamment le traducteur de Gaza, au carrefour de l’histoire, ouvrage historique de Gerald Butt, rédacteur en chef du magazine Middle East International et correspondant de la BBC Middle East.

L’originalité de l’ouvrage de Gerald Butt réside dans la place accordée à l’histoire antique de Gaza. Si la « bande de Gaza » désigne l’enclos aménagé en 1948 pour y parquer 200 000 des 700 000 Palestiniens expulsés lors de la fondation de l’État d’Israël, l’endroit est habité depuis 5000 ans.

Gaza est une ville ancienne, construite plus d’un millénaire avant l’ère chrétienne. Située à la jonction de l’Afrique et de l’Asie, Gaza a fait partie du domaine égyptien de Canaan, a été conquise par les Assyriens, les Babyloniens, et constitua l’un des ports importants de l’Empire romain.

La situation de Gaza comme carrefour commercial explique les guerres de conquête successives. La ville fut renommée Constantia (la ville de Constantin) par les chrétiens, puis elle a été conquise par les Perses, par les Arabes, occupée par les croisés, intégrée à l’Empire ottoman, avant le mandat britannique et la colonisation sioniste.

Les ouvrages écrits par Christophe Oberlin témoignent de l’importance que nombre des Palestiniens qu’il a rencontrés accordent à leur histoire. L’auteur évoque par exemple la collection archéologique de centaines d’œuvres découvertes par les archéologues gazaouis, leur exposition au musée d’Histoire de Genève et l’ouverture en 2008 d’un musée archéologique à Gaza.

Christophe Oberlin est aussi l’auteur de Chrétiens de Gaza, ouvrage relatif aux deux mille ans d’histoire de cette communauté qui regroupe aujourd’hui quelques centaines de personnes, majoritairement grecques orthodoxes, catholiques pour la minorité.

D’autres de ses publications donnent à connaître des éléments de l’histoire contemporaine peu connus du grand public.

Ainsi, dans son ouvrage La vallée des fleurs, il revient sur l’expulsion par Israël de 415 Palestiniens membres du Hamas et du Jihad islamique, envoyés au Liban à partir de décembre 1992.

L’événement avait largement indigné du fait du caractère manifestement illégal de l’expulsion. Pendant un an, les militants, qui refusaient d’être bannis de leur propre pays par une puissance occupante, avaient campé dans le sud du Liban avant d’être finalement autorisés à revenir à Gaza, sur décision des Etats-Unis.

L’épisode est généralement considéré comme l’un des jalons du développement de la politique étrangère du Hamas, fondé cinq ans plus tôt, et comme l’occasion de son rapprochement avec le Hezbollah.

Le dernier ouvrage en date de Christophe Oberlin est une biographie d’Ahmed Yassine, dit Cheikh Yassine, fondateur et dirigeant du Hamas. Né dans le village d’Al-Joura situé près d’Ashkelon, en juin 1936, année de la grande insurrection palestinienne contre la colonisation sioniste de la Palestine, Ahmed Yassine a vécu la Nakba de 1948.

Parmi les faits rarement évoqués sur lesquels Christophe Oberlin insiste, mentionnons, en 1948, le retrait rapide des troupes de l’armée égyptienne, laissant les Frères musulmans comme seuls Égyptiens à combattre face aux milices sionistes. Peu après, Israël laissait l’Égypte administrer la « bande de Gaza » nouvellement créée. Cette même année, le village de Beit Hanoun, situé au nord de Gaza, fut momentanément vidé de ses habitants, ce qui constituait le premier déplacement forcé de populations au sein même de la « bande ».

C’est à seize ans qu’Ahmed Yassine subit l’accident qui le rendra tétraplégique. S’il a souvent raconté que cette paralysie était advenue à la suite d’une chute occasionnée par un « faux mouvement », version qui rendait incrédules la majorité des médecins, Christophe Oberlin révèle le témoignage de Mohamed Abou Assanin, gendre et aidant du « Cheikh ».

D’après lui, Ahmed Yassine se serait violemment cogné à un rocher après s’être entraîné à la lutte avec l’un de ses amis sur la plage de Gaza. Pour éviter un conflit violent entre leurs deux familles, Ahmed Yassine et son ami se seraient accordés sur une version alternative.

De 1948 à 1967, période durant laquelle Gaza est administrée par le pouvoir égyptien, la présence des Frères musulmans est relativement discrète du fait de la répression organisée par Nasser. Á l’inverse du Fatah, dont la première branche armée Al-Assifa (La tempête) mène des opérations contre Israël à partir de 1965, les Frères musulmans de Palestine se tiennent à cette époque à distance de la lutte armée.

C’est d’ailleurs pour cette raison que nombre de ceux qui ont combattu lors de la guerre de 1948 ont quitté la confrérie et soutiennent alors le Fatah.

À l’inverse, pour Ahmed Yassine, la tâche première d’un mouvement islamique à Gaza consiste, à ce moment-ci, à enjoindre les Palestiniens de renouer avec la piété. Si, à la fin des années 60, une brigade de Frères musulmans combat sous la direction du Fatah en Jordanie, Ahmed Yassine dit considérer comme contre-productif le soulèvement palestinien dans ce pays.

Il voit une confirmation de ses vues en 1970, au cours du septembre noir qui marque l’écrasement des feddayin par la monarchie jordanienne. Selon lui, la cause palestinienne ne doit pas s’articuler à un projet de révolution internationale, ni chercher la convergence avec les mouvements progressistes européens.

En 1973, six ans après le début de l’occupation israélienne de Gaza, Ahmed Yassine y co-fonde le Mujamma Al-Islamiya (Centre islamique), généralement considéré comme la représentation des Frères musulmans. Le mouvement se tourne vers la prédication, les actions de charité, l’éducation, le développement de lieux de soin, la constitution de mouvements de jeunesse et de clubs de sport.

En 1978, en compagnie de Mohamed Awad, alors responsable d’une année d’études à Gaza en lien avec l’université cairote d’Al-Azhar, Ahmed Yassine crée l’université islamique de Gaza grâce à l’agrément de l’administration israélienne.

En 1979, alors que les partis membres de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) sont férocement réprimés, Israël, heureux d’alimenter la division entre Palestiniens et de voir émerger un mouvement qui ne combat pas l’occupation, autorise officiellement les actions du Mujamma Al-Islamiya.

Le Hamas une organisation terroriste ? Voici ce que dit le droit

Le mouvement construit des mosquées, des écoles, une bibliothèque, finance les études de jeunes Palestiniens en Arabie saoudite, tout en continuant de développer ses services sociaux.

En janvier 1980, après la défaite du candidat du Mujamma Al-Islamiya face au représentant communiste lors des élections organisées pour la gestion du Croissant rouge, des manifestants islamistes en incendient les locaux, avant de s’en prendre à des bars et des casinos. Ahmed Yassine parle d’actions spontanées, voire de manœuvres visant la déstabilisation, et nie toute responsabilité du mouvement.

Au sein des Frères musulmans, et surtout chez les jeunes, les débats sont vifs à propos de l’opportunité de se lancer dans une confrontation directe avec Israël. En 1981, Fathi Shaqaqi, qui vient de passer quatre mois en prison en Égypte après avoir publié un ouvrage de défense de la révolution iranienne et de l’ayatollah Khomeini, acte sa scission avec les Frères musulmans de Palestine.

Il fonde le Jihad islamique, mouvement qui se tient à distance des projets de gouvernance ou de contrôle des comportements et accorde une priorité à la lutte contre l’occupation israélienne.

Par la suite, les différentes tentatives de négociation visant une fusion entre le Jihad islamique et les mouvements issus des Frères musulmans échoueront, notamment du fait de l’animosité nourrie par Ahmed Yassine.

Á cette même période, au sein de l’université islamique de Gaza, des affrontements violents, à coups de bâtons ou de chaînes, opposent les étudiants membres des Frères musulmans à ceux de la gauche ou du Fatah.

En 1984, l’armée israélienne attaque une mosquée gérée par le Centre islamique et y trouve une cache d’armes. Le Cheikh Yassine est emprisonné, avant d’être libéré en 1985 à la suite d’une négociation entre Israël et le Front Populaire de Libération de la Palestine-Commandement Général (FPLP-CG). Israël libère 1150 détenus palestiniens en échange de trois soldats israéliens capturés pendant la guerre du Liban.

À sa libération, Ahmed Yassine continue de considérer que les armes ne doivent pour l’instant pas être tournées contre Israël, et spécialise son mouvement dans la chasse aux collaborateurs palestiniens. Yahia Sinwar, né en 1962 dans le camp de réfugiés de Khan Younès, est alors chargé de cette mission. Il sera arrêté par l’armée israélienne et condamné à trente ans de prison.

Quand la première Intifada éclate en décembre 87, les débats au sein des Frères musulmans débouchent sur la création du « Mouvement de la résistance islamique », dont l’acronyme Hamas signifie aussi « ferveur » en arabe. Aux côtés d’Ahmed Yassine, Abdelaziz Rantissi et Mahmoud Zahar, dirigeants du syndicat des médecins palestiniens, figurent parmi les fondateurs.

Á Gaza, le Hamas met en place la « Brigade 101 », chargée de cibler les soldats israéliens. Ahmed Yassine est arrêté peu après par l’armée israélienne et condamné à la prison à perpétuité.

Durant les années 90, le Hamas multiplie les attentats-suicides. Ahmed Yassine sera cependant libéré en septembre 1997 à la suite d’une opération israélienne en Jordanie qui tourne au fiasco. Des agents du Mossad empoisonnent le dirigeant du Hamas Khaled Meshaal avant d’être identifiés et arrêtés. Le roi de Jordanie, furieux, menace de les faire exécuter et de remettre en cause les accords de paix entre son pays et Israël si l’antidote n’est pas fourni.

Aussi, pour éviter que l’épisode ne renforce l’opposition des Frères musulmans de Jordanie, il négocie avec le Hamas la réponse à apporter, et accepte d’exiger la libération d’Ahmed Yassine, lequel obtient que l’un de ses co-détenus, qui lui permettait d’accomplir chacun des gestes de la vie quotidienne durant son incarcération, soit lui aussi libéré.

De retour à Gaza le 25 juin 1998, Ahmed Yassine sera, à partir du 29 octobre, assigné à résidence par l’Autorité Palestinienne mise en place à la suite des accords d’Oslo signés en 1993. Le Hamas n’aura de cesse d’en dénoncer la « coopération sécuritaire » avec Israël et les arrestations de ses membres par la police palestinienne.

Le 22 mars 2004, Ahmed Yassine est finalement assassiné par Israël. Abdelaziz Rantissi, son bras droit, est tué quatre semaines plus tard.

Le dernier chapitre de l’ouvrage de Christophe Oberlin traite de la postérité d’Ahmed Yassine, et donc de l’évolution du Hamas au cours des deux dernières décennies. L’auteur mentionne l’abandon des attentats-suicides au mitan des années 2000 et la constitution d’une liste du Hamas aux élections législatives de 2006, qu’il remporte.

Puisque les États occidentaux, soutiens financiers de l’Autorité palestinienne, déplorent cette victoire du Hamas, c’est tout de même le Fatah, perdant des élections, allié à des hauts fonctionnaires palestiniens, qui exerce le pouvoir en Cisjordanie depuis deux décennies. En réaction, en 2007, le Hamas décide de prendre le pouvoir dans la bande de Gaza et d’y mettre en place son propre gouvernement.

La « charte du Hamas » rédigée en 1988 étant souvent citée à charge en raison des passages faisant référence à un complot supposément ourdi par les juifs et les francs-maçons, Christophe Oberlin explique à juste titre qu’elle est considérée depuis une vingtaine d’années comme « caduque » et désignée comme un simple « document historique » par les dirigeants du mouvement, qui ont à plusieurs reprises pris leurs distances avec son contenu.

Cette première charte a été remplacée en 2017 par un nouveau texte, qui répète que les Palestiniens combattent Israël et non l’ensemble des juifs, et que le Hamas est ouvert à la possibilité d’« une trêve de longue durée » avec Israël, à condition qu’un État palestinien puisse exister à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. En attendant, comme l’écrit Christophe Oberlin, cela n’empêche pas le Hamas de revendiquer ce qu’il désigne comme des opérations armées menées pour faire libérer les prisonniers palestiniens.

« Un médecin pour la paix » ou l’archétype du « bon Palestinien »

En plus de rappeler des éléments de l’histoire palestinienne rarement abordés, l’intérêt de la biographie d’Ahmed Yassine par Christophe Oberlin réside dans la présence de témoignages de première main. L’auteur précise lui-même en préambule que « ce livre n’a pas la prétention d’être un livre d’histoire. À la rigueur un livre d’entretiens, source de l’histoire orale, une source qui n’a pas la solidité de la recherche universitaire tirée de l’analyse des archives ».

Précédemment, en compagnie de Jacques-Marie Bourget, journaliste à Paris Match, Christophe Oberlin avait participé à la rédaction de l’autobiographie de Mohamed Rantissi, chirurgien à Gaza, membre du Hamas et frère d’Abdelaziz Rantissi, l’un des fondateurs et dirigeants du mouvement.

Les Chroniques de Gaza publiées par le médecin français en 2011 étaient postfacées par Mahmoud Zahar, lui aussi dirigeant du Hamas. Christophe Oberlin a aussi traduit et fait publier l’Histoire de la politique étrangère du Hamas rédigée par Daud Abdullah, et il travaille actuellement à la traduction et l’édition de l’autobiographie de Yahya Sinwar.

Ici, en plus de citer abondamment un entretien fleuve donné en 1998 par Ahmed Yassine au journaliste d’Al-Jazeera Ahmed Mansour, Christophe Oberlin recopie en longueur les réponses qu’il a obtenues de personnalités politiques de Gaza. Pour autant, cette méthode comporte sa propre limite, et il est difficile de dissocier dans son ouvrage l’établissement des faits du discours qui renseigne surtout sur l’image que les acteurs souhaitent renvoyer.

Aussi, si quelques-unes des personnes interrogées ne sont pas des membres du Hamas, puisque nous pouvons par exemple lire les propos d’Abdelaziz Shaqaqi, frère de Fathi Shaqaqi, le fondateur du Jihad islamique, ou ceux de Mariam Abou-Daqqa, militante féministe et dirigeante du Front Populaire de Libération la Palestine (FPLP), c’est le plus souvent sur les déclarations de sympathisants, de membres ou de dirigeants du Hamas que Christophe Oberlin s’appuie.

Quant à lui, l’historien et diplomate Jean-Pierre Filiu écrivait en introduction de son Histoire de Gaza : « Qui veut mener une recherche historique dans la Gaza d’aujourd’hui est aussi confronté à la volonté du Hamas, au pouvoir sans partage depuis 2007, de diffuser une ‘histoire officielle’. Les publications éditées sous l’égide du Hamas à Gaza accréditent en effet une continuité et une prééminence factices, au fil des soixante-dix dernières années, des Frères musulmans, comme s’ils avaient toujours été à l’avant-garde et au cœur du combat nationaliste. »

Aussi, les membres du Hamas cités dans l’ouvrage de Christophe Oberlin se présentent comme victimes du Fatah et de la gauche lorsqu’il s’agit de décrire les affrontements pour le contrôle de l’université islamique dans les années 80, et l’ouvrage accorde peu d’importance aux attaques menées par des islamistes envers leurs rivaux.

D’autres sources peuvent pourtant offrir une autre lecture, et nombre d’agressions de militants de gauche ou du Fatah par des islamistes dans les années 80 ont été documentées.

Jean-Pierre Filiu explique en outre qu’en février 1981, après une défaite électorale des Frères musulmans aux élections étudiantes, la direction de l’université islamique n’avait pas hésité à faire convoquer les militants du Fatah par les autorités israéliennes.

Quant à la décision de créer le Hamas dans le contexte du développement de la première intifada, si le mouvement se présente comme la source et la direction du soulèvement, l’histoire établie par l’analyse des sources peut offrir une interprétation différente de celle développée dans l’ouvrage de Christophe Oberlin. Il est en effet généralement considéré que c’est spontanément et sans recevoir de directive que la jeunesse de Gaza, dont celle proche des Frères musulmans, s’est soulevée.

C’est dans un second temps que le Hamas fut créé comme interface pour accompagner le soulèvement sans exposer le Centre islamique à la répression.

Jean-Pierre Filiu écrit qu’au début du soulèvement :

« Les Frères musulmans demeurent en marge de toute cette effervescence, allant même jusqu’à se heurter aux fidèles du Jihad islamique sur le campus de Gaza. Le cheikh Yassine compare l’adhésion au Fatah pour un musulman à la consommation d’alcool ou de porc. Ses partisans s’emploient à consolider leurs positions de pouvoir. (…) Les militants islamistes, tout à leurs manœuvres d’appareil, sont pris de court lorsque le territoire s’enflamme : le 6 décembre, un commerçant juif est poignardé en pleine rue à Gaza ; le 8, quatre Palestiniens sont tués dans une collision avec un camion israélien, accident qui est ressenti comme un acte de représailles pour le meurtre de l’avant-veille. Le 9 décembre 1987, les funérailles de trois des victimes, originaires de Jabalya, attirent dès lors des milliers de manifestants dans le camp de réfugiés ; les protestataires défient à coups de pierres les militaires israéliens, qui ripostent à tirs tendus. Hatem Sissi, âgé de 15 ans, s’écroule, frappé d’une balle en plein cœur. Les émeutes s’étendent de Jabalya à toute la bande de Gaza (…) Le couvre-feu est imposé et souvent reconduit, rien n’y fait, l’agitation gagne la Cisjordanie et elle est désignée, comme au printemps 1982, par le terme de soulèvement. En arabe, intifada. Le cheikh Yassine convoque la direction du Mujamma à son domicile. Rantissi, Yazouri et Shehada sont naturellement présents, mais aussi Abdelfattah Dukhan de Nusseyrat ou Issa Nashar de Rafah. L’heure est grave, les Frères musulmans ont été conspués lors de l’enterrement de Hatem Sissi (proclamé premier « martyr » de l’intifada), leur passivité envers Israël est devenue intenable. Pourtant, la majorité des cadres du Mujamma croit encore prématuré d’ouvrir la confrontation avec Israël, tant le rapport de force est écrasant en faveur de Tsahal. C’est Ahmed Yassine qui impose l’option nationaliste à ses partisans islamistes. En une semaine, la répression israélienne fait à Gaza une demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés par balles. »

Sans exagérer son influence, le Hamas devient alors une composante importante de l’intifada. Nous devons cependant mentionner le foisonnement de comités locaux sans lien avec l’organisation, et qui constituent la base du soulèvement. Un Commandement unifié de l’intifada, est ensuite formé, d’abord en Cisjordanie puis à Gaza. Il regroupe le Fatah, le FPLP, le FDLP, le Parti communiste et les différents comités locaux.

Le Commandement unifié reconnait la légitimité de l’OLP, sans se mettre sous le commandement de ses dirigeants alors à Tunis. Le Hamas et le Jihad islamique n’en sont pas membres.

Le lobby israélien dans les médias français : le cas du journaliste Charles Enderlin

Enfin, si Christophe Oberlin mentionne la gestion de Gaza par le Hamas au titre de la « postérité » d’Ahmed Yassine, il peut être frustrant pour les lecteurs que la politique qui y a été mise en place ne soit pas plus analysée. Le Hamas n’est certes pas le premier responsable de la division entre Gaza et la Cisjordanie, et nous devons rappeler qu’il est le vainqueur des dernières élections législatives organisées en Palestine.

Cependant, il est difficile de ne pas mentionner la répression menée par les autorités de Gaza, comme par l’Autorité Palestinienne en Cisjordanie, contre les partisans du mouvement social qui, en 2011 et dans le sillage du « printemps arabe », réclamait l’unification des institutions palestiniennes. Aussi, en raison du blocus maintenu par Israël en violation du droit international, le Hamas s’estima contraint de mettre en place nombre de taxes à la consommation. À l’été 2023, il envoyait sa police pour réprimer ceux qui manifestaient contre cette décision.

Comme le développe Christophe Oberlin à l’occasion de ses interventions, la majorité de la gauche palestinienne, et notamment le FPLP, a en commun avec le Hamas l’opposition aux accords d’Oslo, la dénonciation de la coopération sécuritaire de l’Autorité Palestinienne avec Israël, et le recours à la lutte armée. Dans un contexte d’affaiblissement de la gauche dans le monde arabe et de génocide à Gaza, les organisations palestiniennes ont mené ces deux dernières années une lutte commune.

Pour autant, comme expliqué par Joseph Daher, universitaire et militant anticapitaliste suisse et syrien, dans un article critique portant sur l’histoire du Hamas, plusieurs différences séparent les mouvements. Tout en affirmant que « toute critique sérieuse et honnête du Hamas ne peut être formulée sans une opposition claire à l’État d’apartheid raciste et colonial d’Israël », Joseph Daher rappelle que « le mouvement islamique palestinien promeut un programme politique et une vision de la société réactionnaires et autoritaires, et son règne à Gaza est loin d’être démocratique ».

En outre, « l’attitude du Hamas envers les femmes a évolué depuis sa création en leur octroyant davantage de place au sein du parti, mais toujours dans une perspective conservatrice islamique. » Ainsi, le Hamas « a notamment encouragé et appliqué de plus en plus un code moral conservateur, œuvrant à la ségrégation sexuelle et la division du travail sexuée. Le gouvernement a mis par exemple en œuvre depuis avril 2013 la ségrégation sexuée dans toutes les écoles de Gaza pour les élèves de plus de neuf ans, sous prétexte de protéger ‘l’identité islamique’ de Gaza. »

Contrairement aux mouvements de la gauche palestinienne, qui tentent d’articuler leur lutte contre l’occupation israélienne à une opposition au capitalisme, « le Hamas, à l’instar des Frères Musulmans, soutient une économie basée sur le capitalisme et le libre marché. Le Hamas souscrit à la croyance générale au sein des cercles des mouvements fondamentalistes islamiques selon laquelle la religion islamique promeut la libre entreprise et consacre le droit à la propriété privée. »

Comme le développe Joseph Daher, à Gaza, une position de cadre au sein du Hamas peut être accompagnée d’une ascension sociale relative. Cependant, il existe encore « un lien relativement important entre les cadres locaux du Hamas et les classes populaires palestiniennes ».

Cette situation s’explique « par un siège mortifère et des guerres continues menées par l’armée d’occupation israélienne » qui empêchent tout développement économique et pèsent sur la totalité de la population.

En conclusion, nous devons rappeler les nombreux mérites du travail de documentation mené par Christophe Oberlin. Il permet, face au traitement unilatéral des médias dominants, de faire connaître l’histoire palestinienne et de rendre accessibles nombre de témoignages de personnalités peu audibles en Occident. Les paroles qu’il rapporte sont des documents importants et valent à ce titre. La biographie d’Ahmed Yassine doit être lue, comme doivent l’être d’autres livres écrits ou traduits par Christophe Oberlin.

Pour autant, nous conseillerions de croiser ces lectures à celles d’autres ouvrages appuyés sur des grilles de lecture différentes.

Auteur : Vivian Petit

* Vivian Petit est militant du soutien à la cause palestinienne. Il a été enseignant à l'Université Al-Aqsa à Gaza en 2013 et est l'auteur du livre Retours sur une saison à Gaza paru aux éditions Scribest (2017).

* Vivian Petit est militant du soutien à la cause palestinienne. Il a été enseignant à l'Université Al-Aqsa à Gaza en 2013 et est l'auteur du livre Retours sur une saison à Gaza paru aux éditions Scribest (2017).

19 novembre 2025 – Transmis par l’auteur.