Photo : via al-Shabaka

Par Mai Abu Moghli

Depuis plus de sept décennies, les réfugiés palestiniens au Liban souffrent de conditions inhumaines dans des camps surpeuplés où règnent la pauvreté, le chômage et le manque d’accès à l’éducation.

Aperçu

Ce texte souligne qu’en dépit de ces conditions qui ne cessent de se détériorer avec l’effondrement économique et politique du Liban, les réfugiés palestiniens au Liban n’ont cessé de revendiquer leurs droits sociaux, politiques et économiques par le biais d’actions collectives et de mobilisations massives.

La dernière mobilisation massive en date dans les camps palestiniens contre les politiques libanaises discriminatoires remonte à l’été 2019. Ce texte explore le Hirak al-Mukhayyamat (« mouvement des camps ») palestinien de 2019 et les différentes manières dont les Palestiniens ont fait entendre leur voix. En effet, outre le Hirak, les Palestiniens ont rejoint la rue révolutionnaire libanaise lors du soulèvement de l’automne de la même année, contestant de fait la discrimination institutionnalisée qui les retient dans des camps de réfugiés confinés et miséreux.

Malgré les violations incessantes de leurs droits par le gouvernement libanais, la complicité de l’UNRWA et de ses financeurs dans ces violations et, surtout, la négligence de ce qu’il reste de dirigeants palestiniens dans la diaspora et en Palestine, les Palestiniens du Liban ne cessent de chercher à obtenir justice. Grâce à leur activisme, ils ont acquis une visibilité au Liban et contestent les politiques et les réglementations qui préservent leur statut d’apatrides dans des camps de misère.

Les Palestiniens privés des droits accordés aux réfugiés

D’après l’UNRWA, plus de 479 000 réfugiés palestiniens sont enregistrés auprès de l’agence au Liban. Environ 45 % d’entre eux vivent dans les 12 camps de réfugiés que compte le pays.

Toutefois, ce chiffre n’est pas nécessairement exact. Selon le Recensement de la population et des logements dans les camps et regroupements palestiniens au Liban (PHCPCG), mené par le Comité de dialogue libano-palestinien (CDLP) en partenariat avec l’Administration centrale de la statistique (ACS) et le Bureau central palestinien des statistiques (BCPS), on ne comptait que 174 422 réfugiés palestiniens au Liban en 2017.

L’écart entre les chiffres est lié à de multiples facteurs sociaux, économiques et politiques. Alors que les statistiques de l’UNRWA peuvent être gonflées pour permettre l’obtention de financements, les chiffres du PHCPCG peuvent être revus à la baisse pour absorber le sentiment anti-réfugiés croissant dans le pays et pour montrer que les Palestiniens ne constituent pas une menace économique ou démographique pour le public libanais.

Bien que les chiffres exacts ne puissent être déterminés, les réfugiés palestiniens sont systématiquement isolés dans les registres internationaux de réfugiés.

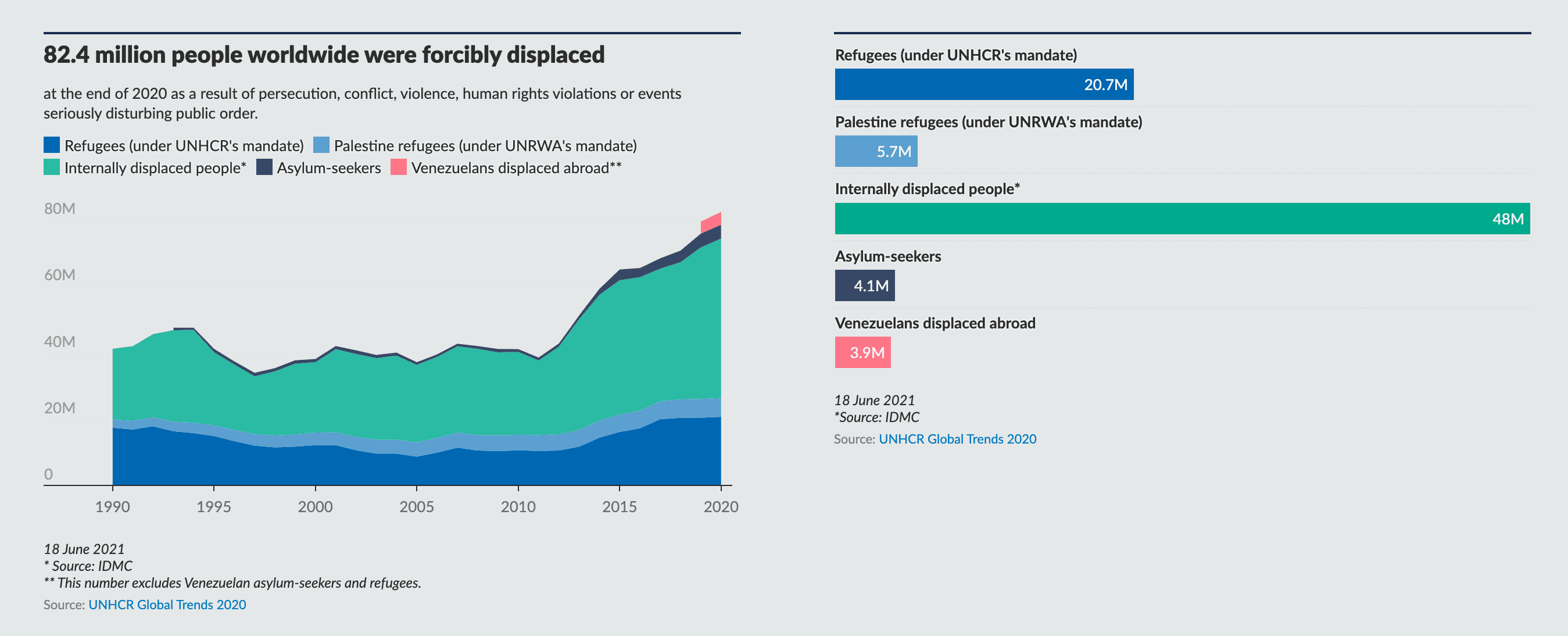

En 2020, le HCR a recensé 82,4 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Les réfugiés palestiniens, enregistrés sous le mandat de l’UNRWA en Palestine et dans la diaspora, représentent 5,7 millions d’entre eux. Comme l’indique le graphique 1 ci-dessous, les réfugiés palestiniens sont comptabilisés indépendamment des chiffres mondiaux.

Cela est dû à leur statut juridique distinct, confirmé par une clause d’exclusion contenue dans l’article 1(D) de la convention des Nations Unies de 1951, qui stipule que la convention ne s’applique pas aux personnes déjà assistées par d’autres agences de l’ONU. Les réfugiés palestiniens bénéficiant à la fois des services de l’UNRWA et de la Commission de conciliation pour la Palestine, ils ne relèvent donc pas de la compétence du HCR.

Cette exclusion est soutenue par les États arabes, prétextant vouloir empêcher la réinstallation et la naturalisation (tawteen) des Palestiniens dans les différents pays d’accueil, ce qui nuirait selon eux au droit au retour des réfugiés en Palestine. Les réfugiés palestiniens se retrouvent ainsi apatrides et privés des droits accordés à ceux qui relèvent de la compétence du HCR, et plus précisément du droit à la réinstallation.

Graphique 1 : « Figures at a Glance », HCR, 18 juin 2021

En conséquence, les Palestiniens du Liban sont confrontés à une discrimination et un isolement persistants, tout en se voyant refuser le droit à la propriété et l’accès à un certain nombre de professions. Ils sont également victimes de violences et d’attaques récurrentes à l’intérieur et à l’extérieur des camps. Les communautés ghettoïsées dans lesquelles ils vivent sont, dans de nombreux cas, cernées de murs et de postes de contrôle de l’armée libanaise, ce qui les rend vulnérables aux attaques de l’armée libanaise, comme dans le cas de Nahr el-Bared en 2007.

En outre, les factions palestiniennes se livrent régulièrement à des affrontements armés de plusieurs jours à l’intérieur des camps, qui font des victimes et perturbent considérablement la vie quotidienne.

Des catastrophes potentiellement mortelles se produisent également dans les camps, comme la mystérieuse explosion qui s’est produite dans le camp de Borj el-Chemali en décembre 2021. Souvent, ces explosions restent ignorées et sont passées sous silence, soit parce qu’elles se produisent dans des zones inaccessibles aux forces de sécurité libanaises, soit parce qu’elles sont considérées comme des affaires internes qui doivent être traitées par les factions palestiniennes.

Par conséquent, les victimes palestiniennes sont rarement dénombrées et les dégâts considérables causés aux infrastructures et aux bâtiments ne sont pas signalés. De la même manière, les auteurs de ces crimes sont rarement tenus de rendre des comptes.

Le Hirak al-Mukhayyamat : quand les camps prennent la parole

Le 3 juin 2019, le ministre libanais du Travail, Camille Abousleiman, a lancé une campagne intitulée « Seuls vos compatriotes peuvent vous aider à stimuler votre activité ».

Cette campagne, censée s’inscrire dans le cadre d’un effort de régulation des travailleurs étrangers, accordait aux entreprises et autres institutions un délai d’un mois pour « corriger » les listes d’employés et enregistrer les travailleurs non libanais sans papiers.

Le 10 juillet, une campagne nationale de répression a été lancée, au cours de laquelle de nombreuses entreprises appartenant à des étrangers, notamment des Syriens et Palestiniens, ont été fermées de force. Dans les cas où des travailleurs sans papiers ou non enregistrés ont été découverts, les entreprises ont été contraintes de payer des amendes conséquentes.

Certains Palestiniens travaillant dans des ONG ont affirmé avoir dû prendre des congés obligatoires et même se cacher dans les sanitaires lors des visites d’inspection du ministère du Travail et d’agents municipaux pour éviter de perdre leur emploi ou de causer du tort à leur organisation et à leurs collègues. [1]

La campagne lancée par Camille Abousleiman était le reflet d’un sentiment anti-réfugiés croissant à l’échelle du pays, exacerbé par l’afflux de réfugiés syriens observé au cours des dernières années. Néanmoins, les Palestiniens des camps de réfugiés libanais continuent de se battre pour réclamer justice et dignité.

Alors que Camille Abousleiman, le gouvernement libanais et les dirigeants palestiniens pensaient que cette opération de répression passerait, comme dans le cas de nombreuses vagues précédentes de violations à l’encontre des réfugiés, une réponse significative est née à l’intérieur des camps.

Le 15 juillet, les Palestiniens de tous les camps ont appelé à des manifestations de masse et à une marche commune libano-palestinienne vers le parlement le lendemain.

Les responsables libanais et palestiniens ont toutefois empêché la marche en se fondant sur la politique de longue date de l’OLP selon laquelle les Palestiniens ne doivent pas intervenir pas dans les affaires des pays d’accueil. Cela a profité aux factions palestiniennes qui cherchaient à étouffer l’émergence de nouveaux dirigeants à l’intérieur des camps, en particulier parmi les jeunes qui n’étaient pas affiliés à ces factions et qui y étaient souvent opposés.

À contre-courant des revendications des Palestiniens du Liban, les représentants des factions palestiniennes ont organisé un certain nombre de réunions avec le gouvernement libanais afin de « contenir » la situation.

Ces réunions n’ont cependant pas abouti, les représentants des factions ayant boycotté les dernières négociations qui devaient se tenir le 29 juillet. Des manifestations massives ont ensuite éclaté dans les vastes camps de Rashidieh et Ain al-Helweh dans le sud du Liban et à Nahr el-Bared dans le nord du pays.

Ces camps sont entourés de quartiers libanais et, dans le cadre des manifestations, les Palestiniens d’Ain al-Helweh ont annoncé qu’ils boycotteraient les marchés libanais pendant les célébrations de l’Aïd al-Adha, choisissant de limiter leur commerce au périmètre du camp.

Les organisateurs ont utilisé diverses méthodes pour promouvoir le boycott, notamment en écrivant des messages sur des billets en livres libanaises pour appeler au boycott et justifier leur initiative. Ce mouvement s’est avéré efficace, puisque les commerçants libanais affectés par le boycott ont commencé à demander à leur gouvernement d’exclure les Palestiniens de la mesure discriminatoire de Camille Abousleiman.

Le 31 juillet, des Palestiniens et des Libanais ont manifesté à Sidon pour réclamer les droits qui incombent aux réfugiés palestiniens. Au rythme de slogans anti-discrimination, cette mobilisation collective a démontré l’impact significatif des Palestiniens sur le marché libanais.

Dans leur appel, les Palestiniens réclamaient tous les droits civiques, à l’exception de la naturalisation complète par le biais de la citoyenneté. Leur discours était axé sur la dignité et la majorité des slogans étaient des variations autour du même thème : « Nous voulons vivre dans la dignité jusqu’à notre retour ».

Le Hirak a mis en évidence la capacité des Palestiniens du Liban à se réinventer et à produire des dirigeants nouveaux, jeunes et diversifiés, un fait qui menace le pouvoir de l’ancien régime palestinien. En effet, les dirigeants palestiniens ont cherché à saboter le Hirak en perturbant les manifestations ou en menaçant les participants.

Les Palestiniens ont continué d’organiser des manifestations massives et diverses actions, telles que des grèves de la faim, jusque fin septembre 2019.

De multiples facteurs ont contribué à dissiper le mouvement, notamment la détérioration de la situation politique, économique et sécuritaire au Liban tout au long de l’été 2019, le début ultérieur de la révolution libanaise en octobre, ainsi que les affirmations répétées de Camille Abousleiman selon lesquelles la campagne ne concernait pas les réfugiés palestiniens. Pourtant, aucune annonce officielle n’a été faite quant à la fin de la répression du droit au travail des réfugiés palestiniens.

Grâce à leur activisme, même s’il a été bref et contenu dans les camps, les Palestiniens ont créé un espace pour revendiquer leur propre droit à l’égalité – ainsi que ceux des autres réfugiés et migrants au Liban – dans le contexte des revendications des révolutionnaires du 17 octobre.

Les révolutionnaires libanais ont même repris des symboles et des chants de la lutte palestinienne. Nombre d’entre eux ont revêtu le keffieh palestinien et ont fait retentir les chants révolutionnaires palestiniens dans des espaces dont les Palestiniens auraient été exclus auparavant. Dans de nombreux témoignages, la révolution d’octobre a été qualifiée d’Intifada.

Le Hirak a mis en lumière le fait que, malgré plus de sept décennies d’efforts gouvernementaux visant à isoler les réfugiés palestiniens de la société libanaise, les Palestiniens forment toujours une partie intégrante du tissu social, économique, culturel et politique du pays – une partie qui ne peut être ignorée ou enfermée derrière les murs et les postes de contrôle entourant les camps.

Il en sera ainsi jusqu’à ce que leur droit au retour en Palestine soit appliqué.

Briser le cycle des politiques oppressives

Le 8 décembre 2021, le ministre libanais du Travail Moustapha Bayram a annoncé une décision ministérielle susceptible de permettre aux Palestiniens nés au Liban et enregistrés auprès du ministère de l’Intérieur d’exercer des professions jusqu’alors réservées aux citoyens libanais. Ces professions sont réglementées par des syndicats dont les Palestiniens sont historiquement exclus.

Bien que cette mesure ait pu être considérée comme une étape positive vers la concrétisation du droit au travail des réfugiés palestiniens au Liban et vers l’éradication de la discrimination sur le marché du travail, elle a été condamnée par des personnalités politiques libanaises, affirmant qu’elle ouvrait la porte au tawteen et, par conséquent, à une hausse du chômage parmi les citoyens libanais.

Un mois après l’annonce de cette mesure, Moustapha Bayram a annoncé qu’elle n’aurait pas d’impact sur le droit du travail ou sur les lois et règlements des syndicats. Cette mesure doit donc être considérée, au mieux, comme un signe de bonne volonté plutôt que comme un changement réel de politique opéré par l’État libanais.

On peut également soutenir qu’elle était liée aux circonstances : avec la détérioration rapide de la situation au Liban, de nombreux Libanais qui étaient en mesure de quitter le pays l’ont fait, ce qui a engendré une fuite des cerveaux massive et des lacunes importantes sur le marché qui nécessitaient l’ouverture du marché de l’emploi aux non-Libanais.

En février 2022, la Ligue maronite a contesté le décret de Moustapha Bayram et demandé au Conseil de la Choura de le révoquer au motif que le ministre avait outrepassé les limites de son autorité. Le Conseil de la Choura a approuvé l’appel et suspendu la mise en œuvre du décret, maintenant ainsi la discrimination et les violations à l’encontre des Palestiniens au Liban et les privant de leur droit au travail.

Les droits des Palestiniens en tant que réfugiés au Liban sont donc continuellement exploités à des fins politiques, au gré des conditions économiques et politiques rencontrées dans le pays. Cela vaut pour les responsables politiques palestiniens comme libanais, ainsi que pour les différentes agences de l’ONU et les pays donateurs qui profitent du statu quo.

Dans ce contexte, les droits des réfugiés sont partiellement accordés aux Palestiniens par le gouvernement libanais en tant que privilège, plutôt qu’en tant que droit inaliénable – un privilège qui peut leur être retiré lorsque l’équilibre des intérêts et des pouvoirs évolue.

Malgré cette exploitation, les Palestiniens revendiquent et défendent depuis des décennies leurs propres droits par une mobilisation massive, que ce soit contre les réductions du financement et des services de l’UNRWA ou contre les violations permanentes commises par le gouvernement libanais et les factions palestiniennes.

Le Hirak de 2019 est la dernière incarnation en date de ces réfugiés palestiniens au Liban qui revendiquent ces droits. Leurs actions doivent être considérées comme le résultat d’une prise de conscience accrue chez les jeunes Palestiniens du fait que leurs dirigeants, tout comme les agences internationales consacrées aux réfugiés et leurs donateurs, se rendent complices de leur spoliation ininterrompue.

Ainsi, cette génération de Palestiniens est prête à créer sa propre forme de leadership en descendant dans la rue dans un esprit révolutionnaire, en réclamant des droits et la dignité et en provoquant des changements dans les politiques qui les concernent directement.

Bien que le changement soit souvent nominal ou temporaire, ces mouvements brisent en fin de compte les discours renvoyant à une victimisation et à une dépendance des réfugiés palestiniens – des discours qui sous-tendent les prétendus « efforts humanitaires » de l’ONU, du gouvernement libanais et des dirigeants des factions palestiniennes au Liban et en Palestine, qui ne font que consolider le statu quo.

De ce fait, l’évolution de la situation critique des réfugiés palestiniens ne sera pas le fruit des décisions des responsables politiques, mais se fera en dépit de ces dernières.

Note :

[1] Ces informations sont fondées sur des témoignages directs recueillis par l’auteure auprès de Palestiniens vivant au Liban.

Auteur : Mai Abu Moghli

* Mai Abu Moghli est chercheuse senior et co-chercheuse principale au sein du programme Éducation dans les situations d'urgence du Centre d'études libanaises. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation aux droits humains de l'Institut d'éducation de l'UCL et d'une maîtrise en droits humains de l'université d'Essex. Ses travaux portent sur les approches critiques de l'éducation aux droits humains, le développement professionnel des enseignants, l'éducation des réfugiés et la décolonisation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

* Mai Abu Moghli est chercheuse senior et co-chercheuse principale au sein du programme Éducation dans les situations d'urgence du Centre d'études libanaises. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation aux droits humains de l'Institut d'éducation de l'UCL et d'une maîtrise en droits humains de l'université d'Essex. Ses travaux portent sur les approches critiques de l'éducation aux droits humains, le développement professionnel des enseignants, l'éducation des réfugiés et la décolonisation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

7 mars 2022 – Al-Shabaka – Traduction : Chronique de Palestine – Valentin B.